2024年08月17日

恒湿庫のピコレットが見参!

またまた本業、写真機のお話!今回は恒湿庫の最古参、巷ではまず見かけない珍しい機種.. 久々に持ち出して.. じっくり眺めて.. なでなで.. 実に可愛らしい姿態です。

ベスト判カテゴリーの写真機.. フィルムは遮光用裏紙を巻き込んだ「127フィルム」画面サイズ「4x6.5cm」と35mm判「24x36mm」より大きく引き延ばし不要?

01)写真機の森.. からくり村:恒湿庫の最古参達.. 世界初のロールフィルム仕様の元祖.. VPKを筆頭に3種

01)写真機の森.. からくり村:恒湿庫の最古参達.. 世界初のロールフィルム仕様の元祖.. VPKを筆頭に3種

:米コダック社「VPK」(ヴェストポケットコダック )続いて :コンテッサ ネッテル社「ピコレット」

:日本の六櫻社(後の:コニカ)製「パーレット」は.. 後発ながら先行2機種の良いとこ取りゆえ:最新鋭機..

:ベスト判写真機と呼ばれた、仲間達.. くしくも初めての「ロールフィルム」仕様、時の御三家が揃いぶみ!

畳んだ状態のVPKのお姿と、背面からのVPK.. 蛇腹構造と、右手に見える小さなビューファインダーに注目!

象徴的な外観は、レンズを擁する前板とフイルム面の本体を繋ぐ、矢来式の蛇腹構造かな?..何でもデジタル

全盛の令和の時代には、メカも美しい.. 古き良き道具達..?実に新鮮な逸品だと思うけど.. いかに?(*^^*)

02)じっくり見てみると、見どころいっぱい!共通するのは:蛇腹スタイル.. 案外新鮮!右上角に上から覗く

02)じっくり見てみると、見どころいっぱい!共通するのは:蛇腹スタイル.. 案外新鮮!右上角に上から覗く

小さなファインダーがあるがこれは構図きめ専用.. ピント合わせは?.. 出来ません!

:元祖VPK(ヴェストポケットコダック)と :パーレット(2番手ピコレットベースの改良版)六櫻社(コニカ)製

パーレットは、後発の利で、VPKに比べて、フイルムの装填&取り出し法ほか.. 随所に改善が加えられている

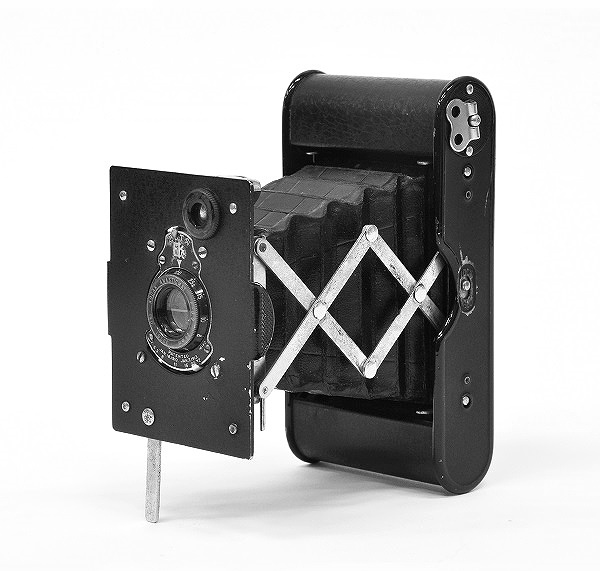

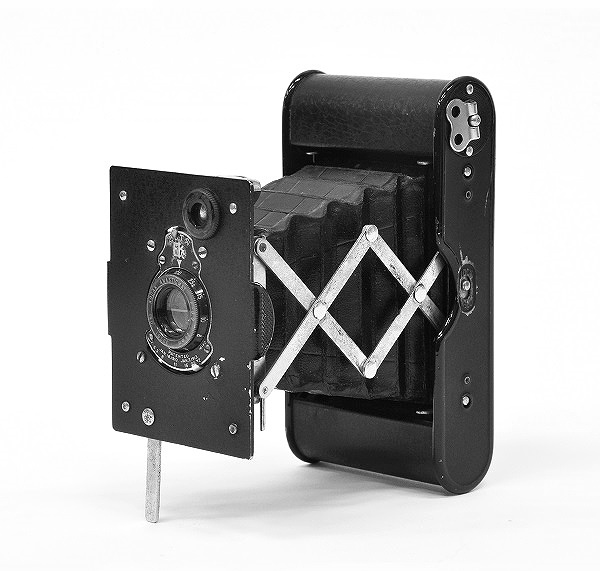

03)そしてこれが今回主役のピコレット!.. 1912年発売のVPKを追ってコピー.. そっくりさんも仕方ない?

03)そしてこれが今回主役のピコレット!.. 1912年発売のVPKを追ってコピー.. そっくりさんも仕方ない?

後にベスト判と呼ばれるカテゴリーで.. コダックの新機種「ヴェストポケットコダック」略称を「VPK」と..

そのVPKと同時に発売され、もちろん新開発の「ロールフイルム」を使う仕様だった!

VPKの大ヒットを追って..改善を加えて二匹目のドジョウを狙って1920年にコンテッサ ネッテル社から発売

されたのがこの「ピコレット」だ(^^♪

VPKと同様の 蛇腹式は共通、四角形のフロントパネルの中央にレンズ!下に絞りレバー、上にシャッター速度

設定ダイヤル、右上にファインダー窓、と端正に並ぶ.. 左上に:コンテッサ ネッテル社のマークが入っている

ここのマークが:ツアイス・イコンなら1926年のイカ:エルネマン:ゲルツとの統合後に製造された機種との事

04)あれは.. いつ頃だったかな~? 我が盟友のささやき?から!.. 蛇腹機にどっぷりはまっていた頃..(^_-)

04)あれは.. いつ頃だったかな~? 我が盟友のささやき?から!.. 蛇腹機にどっぷりはまっていた頃..(^_-)

とても可愛らしい写真機に出会った!小さく畳める.. 可愛いらしい写真機で、お名前を.. 「ピコレット」と

言った・・

いや~!姿態と云い.. メカニズムと云い、 文句なしにお気に入り!.. 一目惚れだった (@^^)/~~~

畳める!とは云え.. 最近は畳まなくても もっと小さいカメラが多いから、さほど珍しくもないかもですが..

でも.. ご覧下さい、今じゃ見られない、珍しい「蛇腹構造」.. おそろしくレトロな雰囲気なんですよ(^^♪

何もかもデジタルな昨今!こんなアナログっぽい写真機.. 一服の清涼飲料の如く新鮮じゃないでしょうか?

ベスト判カテゴリーの写真機.. フィルムは遮光用裏紙を巻き込んだ「127フィルム」画面サイズ「4x6.5cm」と35mm判「24x36mm」より大きく引き延ばし不要?

01)写真機の森.. からくり村:恒湿庫の最古参達.. 世界初のロールフィルム仕様の元祖.. VPKを筆頭に3種

01)写真機の森.. からくり村:恒湿庫の最古参達.. 世界初のロールフィルム仕様の元祖.. VPKを筆頭に3種:米コダック社「VPK」(ヴェストポケットコダック )続いて :コンテッサ ネッテル社「ピコレット」

:日本の六櫻社(後の:コニカ)製「パーレット」は.. 後発ながら先行2機種の良いとこ取りゆえ:最新鋭機..

:ベスト判写真機と呼ばれた、仲間達.. くしくも初めての「ロールフィルム」仕様、時の御三家が揃いぶみ!

畳んだ状態のVPKのお姿と、背面からのVPK.. 蛇腹構造と、右手に見える小さなビューファインダーに注目!

象徴的な外観は、レンズを擁する前板とフイルム面の本体を繋ぐ、矢来式の蛇腹構造かな?..何でもデジタル

全盛の令和の時代には、メカも美しい.. 古き良き道具達..?実に新鮮な逸品だと思うけど.. いかに?(*^^*)

02)じっくり見てみると、見どころいっぱい!共通するのは:蛇腹スタイル.. 案外新鮮!右上角に上から覗く

02)じっくり見てみると、見どころいっぱい!共通するのは:蛇腹スタイル.. 案外新鮮!右上角に上から覗く小さなファインダーがあるがこれは構図きめ専用.. ピント合わせは?.. 出来ません!

:元祖VPK(ヴェストポケットコダック)と :パーレット(2番手ピコレットベースの改良版)六櫻社(コニカ)製

パーレットは、後発の利で、VPKに比べて、フイルムの装填&取り出し法ほか.. 随所に改善が加えられている

03)そしてこれが今回主役のピコレット!.. 1912年発売のVPKを追ってコピー.. そっくりさんも仕方ない?

03)そしてこれが今回主役のピコレット!.. 1912年発売のVPKを追ってコピー.. そっくりさんも仕方ない?後にベスト判と呼ばれるカテゴリーで.. コダックの新機種「ヴェストポケットコダック」略称を「VPK」と..

そのVPKと同時に発売され、もちろん新開発の「ロールフイルム」を使う仕様だった!

VPKの大ヒットを追って..改善を加えて二匹目のドジョウを狙って1920年にコンテッサ ネッテル社から発売

されたのがこの「ピコレット」だ(^^♪

VPKと同様の 蛇腹式は共通、四角形のフロントパネルの中央にレンズ!下に絞りレバー、上にシャッター速度

設定ダイヤル、右上にファインダー窓、と端正に並ぶ.. 左上に:コンテッサ ネッテル社のマークが入っている

ここのマークが:ツアイス・イコンなら1926年のイカ:エルネマン:ゲルツとの統合後に製造された機種との事

04)あれは.. いつ頃だったかな~? 我が盟友のささやき?から!.. 蛇腹機にどっぷりはまっていた頃..(^_-)

04)あれは.. いつ頃だったかな~? 我が盟友のささやき?から!.. 蛇腹機にどっぷりはまっていた頃..(^_-)とても可愛らしい写真機に出会った!小さく畳める.. 可愛いらしい写真機で、お名前を.. 「ピコレット」と

言った・・

いや~!姿態と云い.. メカニズムと云い、 文句なしにお気に入り!.. 一目惚れだった (@^^)/~~~

畳める!とは云え.. 最近は畳まなくても もっと小さいカメラが多いから、さほど珍しくもないかもですが..

でも.. ご覧下さい、今じゃ見られない、珍しい「蛇腹構造」.. おそろしくレトロな雰囲気なんですよ(^^♪

何もかもデジタルな昨今!こんなアナログっぽい写真機.. 一服の清涼飲料の如く新鮮じゃないでしょうか?

05)べスト判機の御三家 :VPK (ヴェストポケットコダック) :ピコレット :パーレットと集ってる(^^)/

05)べスト判機の御三家 :VPK (ヴェストポケットコダック) :ピコレット :パーレットと集ってる(^^)/揃いぶみの御三家.. 中央が「ピコレット」メーカーはドイツコンテッサ ネッテル社 後のツアイスイコン社製

左端は 「ヴェストポケットコダック」アメリカのコダック社の.. 通称:VPK ロールフィルム発売と同時発売

しての世界拡販戦略か? 見事に当たって売れに売れて.. 大ヒットした機種です!(^^)/

:画像は 数あるVPKの内で.. 日本で大ヒットした「ベス単」:右端は「パーレット」六櫻社 (後のコニカ)製

どうです?この3機種.. とても良く似てますよね.. 元祖はコダック「VPK」他はコピーなので当然(^^)

いずれもレンズは「単玉」(実際は2枚貼り合せだが)のアクロマチック メニスカス(75mm f11) 当然単焦点!

なんと!前玉の前に絞りがむき出しで.. その奥のレンズは:前面が:凹面?なのですよ!(^^)!

06)レンズ部分とフイルム室の間が蛇腹になっていて、ここをクシャっと..畳むと、ほらぺったんこになって

06)レンズ部分とフイルム室の間が蛇腹になっていて、ここをクシャっと..畳むと、ほらぺったんこになってこんな具合に畳めちゃうんです!

なるほどー これならベストのポケットに収まるよね.. 「べスト:ポケット」と呼ばれる理由はこれか(*^^)v

07)なにを今更.. 銀塩写真機? 今やスマホもコンパクトカメラも上級機もデジ全盛!.. なのは分かりますが..

07)なにを今更.. 銀塩写真機? 今やスマホもコンパクトカメラも上級機もデジ全盛!.. なのは分かりますが.. 決めつけずに.. まずは、これをご覧下さい! ここからは・・ピコレットの試写&作例集です!

ときに彼らが装着しているレンズは:「単玉レンズ」と云って極めてシンプル.. カラーフィルムのない時代

の設計で、それも:レンズ構成ときたら、たったの2枚の張り合わせレンズなのです!

以下は:大井川港と:近所のレンゲ畑と河津桜の試写ですが、見て下さい.. この写りを!泥臭い写りじゃ?

の予想に反して、やや甘いが.. 実にクリヤーで ぬけが良く.. シャープな事、発色も実に自然で.. びっくり!

これが100年近く昔の「単玉レンズの写り」だと思えますか?

ほんと!信じられないくらい良く写ります.. 最新のレンズで撮ったと言われても区別が付かないほど..

素晴らしくシャープで発色も自然.. 今時のレンズに比べて遜色なしと見えるのですが.. いかに?

08)ちなみに、今時のコンパクトデジのレンズだって、5枚や8枚構成は珍しくない、ましてや一眼レフ用の

08)ちなみに、今時のコンパクトデジのレンズだって、5枚や8枚構成は珍しくない、ましてや一眼レフ用の交換レンズなら、10枚以上の構成は当たり前?かな・・

やれEDだの蛍石.. 非球面とか.. まー難しい事.. おかげで大きく重たい機材の携行を強いられ..その割りに..

ちょっと見には.. 写りに大差なかったり(^^)/.. 失礼!.. プロの方には違いが分かる!ってば?

実は昨年、試写して見たら.. とんでもなく抜けのいい写りに仰天しました!これらの画像がその一部です!

但し撮影は銀塩フィルムではなく、デジタル一眼レフ(EOS-D60)を使って「重連撮影」?してます!(^^)!

相性が良かったのか.. レンズは f=75mmで中判相当、一眼レフのC-MOSセンサーはAPSサイズ、画角は

35mm判換算で 120mmレンズ相当と、狭くなる為に.. レンズの中央部の美味しいところ..だけが使える

ので.. これが高画質にも貢献しているのは間違いない!かも知れない(*^^)v

09)そうそう本家HPに「ピコレット」に「 VPK」や「パーレット」の試写&作例画像や関連情報.. 等々

09)そうそう本家HPに「ピコレット」に「 VPK」や「パーレット」の試写&作例画像や関連情報.. 等々試写や工作、実験などの記事があります、重複多数ですが... どうぞじっくりご覧ください!

別名で:ベストポケット!サイズとか:スプリングカメラとか呼ばれ、1920年発売なので、今から104年

前の写真機です(*^^*)

フイルムは、勿論35mm判ではなく、今は無い「ベスト判」の「127フィルム」(画面サイズ4x6.5cm)

を使います(^^♪

10)その後.. 頻繁に連れ出さなかったせいか.. どこかに入ってしまった?探し出し再び試写!今度は銀塩で

10)その後.. 頻繁に連れ出さなかったせいか.. どこかに入ってしまった?探し出し再び試写!今度は銀塩で撮ってみたいとか・・

書き遅れたけど、本来のピント合わせは:この時代の定番!目測して、全面のダイアルで設定するのですが..

重連撮影では蛇腹を伸縮させて合わせるので.. 意味をなさないが、レンズが暗いので.. 合焦は難儀です(^^;

絞りの設定も本体前面のノブで設定します!が.. もともと暗いので.. 重連撮影では開放のままで使いました..

さーて?本来の銀塩ではどんな写りになるのか、とても楽しみです.. それが、銀塩で撮りたくてもベスト判

用の127フイルムは製造終了!もう入手出来ないので.. 普通の135:35mm判フィルムで試写する事にします。

もちろん重連で(*^^*)

11)実はこれ.. レンズが暗く、ピント合わせがメチャメチャ難しく、次回はベースカメラにフォーカスエイド

11)実はこれ.. レンズが暗く、ピント合わせがメチャメチャ難しく、次回はベースカメラにフォーカスエイド機能のある、銀塩一眼レフ「Canon AL-1」と組んでみようと思う(^^)

なぜか紅葉が似合うような気がするので、京都散策にでも連れて行って 試写してみようと思っています*^^)

うまく試写出来たら作例やうんちく.. 等々ご紹介しますね(^_-)-☆

ピコレットはレンズとシャッターの組み合わせで数種類が発売されていたようですが、ここで取り上げている

単玉レンズ付き.. 以外の機種で:テッサーf4.5レンズとコンパーシャッター付きのものは

数あるモデルの中でも、高級機に位置する物で、日本円で、当時180円、単玉付きの安い機種(約25円)と比較

して大変高価なモデルだった様です!

12)「クラカメ探検隊」によれば、このピコレットというカメラはもともとドイツのコンテッサ・ネッテル社が

12)「クラカメ探検隊」によれば、このピコレットというカメラはもともとドイツのコンテッサ・ネッテル社が製造していたカメラです。

1912年に「ベス単」の愛称で知られる「ヴェストポケットコダック」が発売されその人気に乗る形で1920年に

発売になりました。1926年にはコンテッサ・ネッテルはイカ、エルネマン、ゲルツと統合しツアイス イコンと

なりますが、その後もこのピコレットは製造が続けられました。

このピコレットにはツアイス・イコンのマークが入っていますから、統合後に製造されたものだと思われます。

ピコレットは、ベス単の欠点ともいうべき点も改良されており、例えば矢来が弱いと言われていたのを、左右に

棒を渡すことで解消し、また面倒だった、フィルム装填もカセット式にし、非常に使いやすい物になっています。

と、紹介されています*^^

最後になりましたが.. 古典機をご理解頂く為に、ご興味ありましたら..追読くださいませ!少々マニアックに、感光材の返還点.. 銀塩フイルムの誕生前後のうんちくを紹介します^^

昔々の写真撮影手順は:ピント合わせが終わった写真機に暗箱から取り出した、フイルムに相当するガラス板等に銀塩乳剤を塗った「乾板」等の.. 「感光材」を挿入し.. 遮光板を引き抜いて.. 準備OK!おもむろに撮影する!..撮影終了後に、「感光材」に再び遮光板を被せてから.. 写真機から取り外す!..

撮影済みの「感光材」から「写真板」(紙じゃなく)等で「実像化」するのですが、この手順も複雑怪奇?.. 長くなるので、ここでは省略致します(^^;

写真機出現から100年ほど前までは..「湿板」や「乾板」を使う難儀な手法が主流だった.. 写真機自体の取り扱いも、撮影や現像の手順も難解でプロはともかく、素人には無理?だった!

そんな頃、おりしもイートマン・コダック社が 1889年に発売した「乾板」に替わる :画期的な感光材

:ロールフイルムが開発&発売され、自社のヴェストポケットコダック(VPK)を皮切に、各社に採用され、以降の機種は「ロールフィルム」を採用する仕様に移行していった!

これまで長らく定番だった.. 湿式板やガラス乾板は、ロールフイルムに世代交代.. 終焉!以降は、各種タイプのロールフイルムが発売され、新たな定番.. 「エルンストライツ社」の

「ライカ」:カメラの台頭!に伴い..採用された35ミリフイルムサイズ(ライカ判:135タイプ)が各社の35mm版カメラの標準的なフィルムタイプとして標準採用されて、広く普及した!..との事です!

と、今回は書き進めるうちに.. 入手当時が思い出されて.. どんどん深入り.. めっぽうマニアックな記述になってしまいました(^^♪.. 飽きずにご覧いただき、ありがとうございました!

Posted by あんせるめ7 at 08:40│Comments(0)

│お宝写真機